到这里前,我们已经了解了气液相平衡,了解了气体分子进入液体的驱动力是化学势差异,微观上是分子相互作用力。那么气液传质过程就非常容易理解了,显然无论从微观还是从宏观上都是相同的过程。在这里我们主要了解两个基础定律和两个基础理论。

菲克(fick)定律

气液传质微观本质是分子扩散,过程遵循菲克定律(Fick‘s Laws),主要分为稳态与非稳态扩散,是所有宏观传质模型的基础。菲克第一定律(稳态扩散),当传质系统达到稳态(浓度分布不随时间变化)时,气体分子的扩散通量 J(单位时间、单位面积迁移的物质的量)与浓度梯度dc/dx成正比,方向相反,D为分子扩散系数(m²・s⁻¹,反映分子扩散能力),由于稳态扩散主要是分子热运动引起的,影响分子热运动速度的因素都会通过影响D来影响宏观扩散速度,影响分子热运动。

![]()

菲克第二定律(非稳态扩散)主要表述浓度梯度除空间梯度dc/dx外,还存在时间梯度dc/dt时的扩散过程:

![]()

双膜理论(Double Layer Theory)因为计算简便,模型含义清楚,便于理解,是工程上最为常用的传质理论,其假设在气液界面两侧,气体层有一个气相扩散层,液体侧有一个液相扩散层,所有扩散阻力全在这两个膜里,是完全通过菲克定律进行推导的,总传质通量 NA可表示为

![]()

KG为气相总传质系数(mol・m⁻²・s⁻¹・Pa⁻¹),KL为液相总传质系数(m・s⁻¹);p为气相主体中气体分压,p*为与液相主体浓度 c 平衡的气相分压c = H p*;c*为与气相主体分压 p 平衡的液相浓度c* = Hp。

总传质系数与膜内扩散系数直接相关,kG为气膜传质系数,kL为液膜传质系数),其中 kG正比于DG(气相扩散系数),kL正比于DL(液相扩散系数),直接体现气体 / 液体分子特性对传质速率的影响。

![]()

实际上,双膜理论在实验室测试还是比较准确的,但是在工程上几乎都是需要人为干预传质系数才能得到相对准确的数值,原因在于该理论的应用条件和实际应用有几个非常大的差异,主要是其要求界面静置、膜静置、膜内为无对流的纯稳态扩散,这些限制条件正是工程上努力避免的,我们都知道加了糖的水要搅一搅才甜的快。 表面更新理论随后出现,将界面液体侧动态更新过程引入传质理论,来解释湍流程度对传质的改善(根据双膜理论,糖水差不多怎么搅都一样),这样一来就和实际工程上的高雷诺数传质条件相吻合了,但表面更新理论也无需过多讨论,因为根本不准,参数全靠实际测定,几乎没有预测能力。

NANOscientific专注微纳米气泡领域,深知气体传质溶解是微纳米气泡发生技术非常重要的环节。在涡街部分,我们介绍过, Multi-Vortex技术正是利用了湍流场多重涡街强化气液传质效率的。我们通过计算流体力学耦合模型模拟,将多条件实验得到的表观传质系数优化模型,由于Multi-Vortex技术基于涡流场强化局部湍流过程,因此我们还将涡流扩散模型融合到模型耦合,实现传质模型和实际工程应用的双向优化。

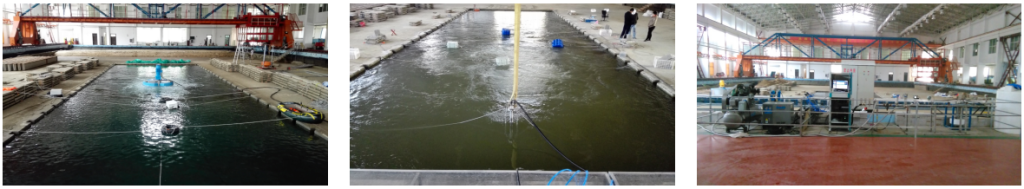

对于从事气液传质相关的技术人员而言,理论模型大多都是纸上谈兵,实际效果才更具说服力。虽然测试周期长,成本高昂,但由于很多大流域增氧过程很难准确量化和实际检测,为了确保工程设计的准确性和设备使用效率,我们根据国际上标准测试方法(美国土木工程师协会)在中国海洋大学1500立方米的测试水池内进行了大量气液传质测试,以获得设备在大流场下的传质效率。

最后我们简单讨论一下微纳米气泡强化传质过程,如果将微纳米气泡分为纳米气泡核和微米气泡,那么两者强化传质途径是完全不同的,对于纳米气泡,由于其 在较长时间内稳定状态,短时间内的传质可以忽略不计,其主要的强化传质过程是长期的可持续性和高渗透性(包括生物吸收途径差异),前者主要表现在需要长期持续“缓释”传质过程,如底泥修复、土壤供氧等过程;而后者则主要通过渗透作用提升传质,如对细胞膜和其他组织的渗透传质过程。NANOscientific利用超高浓度氧纳米气泡成功实现了皮肤供氧强化,表现出对痤疮的治疗作用,在底泥修复和流域治理方面也拥有众多案例;行恒科技的农业品牌Bubbledynamic在土壤供氧方面也有近十年的应用经验。